La noche de los masones que quisieron evitar la guerra civil

Hay muchas razones históricas para afirmar que el dirigente político más tolerante de la II República fue Diego Martínez Barrio, el masón por antonomasia.

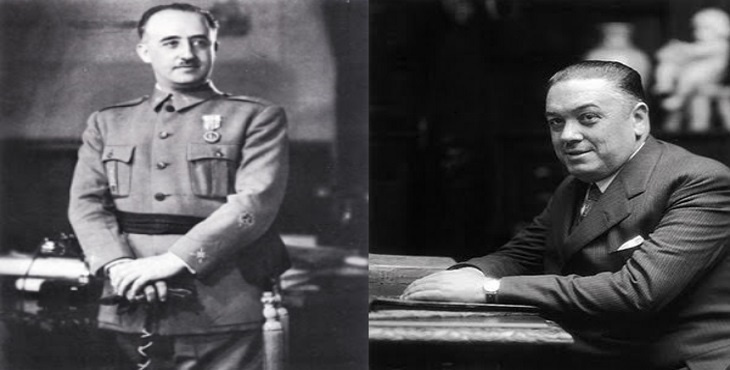

Es bien significativo el hecho de que siendo Martínez Barrio el hombre del consenso político, con amistades en la derecha y en la izquierda, y el Presidente de las Cortes más votado con unanimidad casi absoluta para el cargo, terminara siendo el político más odiado por el general Franco.

Y es que, en realidad, ambos representaban con entera fidelidad a las dos Españas. Martínez Barrio era la contrafigura de Franco, la expresión más genuina de las posibilidades de “llegar a algo” desde origen social muy bajo. Pudo conseguirlo en el marco de la República. Martínez Barrio era hijo de un albañil sevillano y de una vendedora de mercado, empezó a trabajar a los diez años y hasta los veinte fue empleado del Matadero municipal.

La extrema izquierda diría de él que era un “desclasado” y más duramente, “traidor a su clase social”, pero ya hemos visto a dónde llegaron los “revolucionarios profesionales” y a dónde llevaron a la clase obrera española. Martínez Barrio no fue comunista ni anarquista, sino “simplemente” republicano porque entendía que en España no se daban las condiciones para la revolución proletaria, ni sería bueno que se dieran, si es que alguna vez han de darse. Lo que España necesitaba principalmente era un marco legal en el que se respetaran los derechos fundamentales del hombre “y del ciudadano”.

Desaparecidas en tiempo inmemorial las libertades viejas, hacía siglos que la monarquía española, en cualquiera de sus familias reinantes, sólo había sabido convertir a sus vasallos en súbditos, entregados además al expolio a manos de las castas gobernantes. Era incapaz de convertirlos en ciudadanos. La República fue un sueño en la mente de quienes creían que una forma de Estado salida del consenso de todos los ciudadanos, por voluntad expresada cada cierto tiempo, era un marco adecuado para garantizar las libertades individuales y las colectivas. Para aquellos primeros republicanos la forma de Estado debía ser obra del consenso entre representantes de intereses distintos y contrarios: no podía ser una República solamente popular, porque acabaría siendo barrida por los que la convertirían en dictadura. Eso es lo que ocurrió durante el periodo convulso de 1931-1936.

Hay constancia histórica de que la Masonería española quiso evitar la guerra y tomó una iniciativa para lograrlo.

No fue posible la paz porque la tarde del 18 de julio de 1936 la mayoría de las fuerzas políticas, excepto la Masonería, se habían preparado para la guerra. Todos querían la guerra. Franco y los generales alcistas se les anticiparon, pero no cabe duda de que todos querían la guerra, sobre todo los que se creían en condiciones de ganarla. El ala izquierdista del partido socialista, con el “Lenin español a la cabeza”, Largo Caballero, había soñado durante los últimos años con la revolución: por todas partes veía alzarse un ejército de obreros y campesinos. Los anarquistas creían que tenían que ganar la carrera a los comunistas que siendo pocos se organizaban para dar el golpe con el apoyo de la Internacional. No sólo las fuerzas políticas sino las religiosas. La Iglesia Católica no hizo nada por impedir la guerra, sino que alentó a que la ganaran los que se sublevaron contra la República.

En esas condiciones mal podía cumplir Martínez Barrio, de nombre simbólico, Vergniaud, el encargo que le hizo, el mismo día del alzamiento, el jefe del Gobierno Santiago Casares Quiroga, de nombre simbólico Saint Just. Otro ilustre masón, Antonio Alonso Baño, ex ministro del Gobierno de la República en el exilio, ha dejado escrito el relato de lo que ocurrió aquel 18 de julio de 1936, a partir de las seis de la tarde y durante toda la noche, en el Palacio de Buenavista, sede del Ministerio del Ejército.

Todo lo que se hizo en aquellas horas decisivas, en la tarde del 18 de julio y la noche y la madrugada del 19, para parar la guerra tuvo por principales protagonistas a los masones. Casares Quiroga, convoca una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para las seis de la tarde, a la que asistirán cuatro personalidades de gran peso político: Diego Martínez Barrio, presidente de la Unión Republicana; Marcelino Domingo, Saint Just, presidente de Izquierda Republicana; Indalecio Prieto, del Partido Socialista Obrero Español y Francisco Largo Caballero; secretario de la UGT.

En esa reunión están presentes dos modos opuestos de hacer frente a la gravísima situación en que se hallaba el país. La historia nos ha dado su respuesta y es inútil, a más de imposible, hablar de lo que no ocurrió. Pero es bien cierto que la historia sólo sirve para extraer lecciones de ella que sirvan para el futuro. Aquellas dos personas eran Diego Martínez Barrio y Francisco Largo Caballero. Sabemos que triunfó la tesis de éste: disolver el ejército, licenciar las tropas y armar al pueblo. Martínez Barrio expuso un criterio distinto: dominar la rebelión militar con la fuerza armada de los militares leales.

Estas dos tesis, dice Alonso Baño, eran antagónicas. Una excluía a la otra. Eran diametralmente opuestas. Martínez Barrio representaba la última y la única posibilidad de entendimiento entre las dos Españas. Dice Alonso Baño que Martínez Barrio poseía el don de darse cuenta exacta de las realidades, tales como son. Ni siquiera era el héroe, como tampoco el antihéroe, figuras éstas nefastas para el país que los produce y los necesita.

Veamos el magnífico retrato, o anti retrato, que de él hace Alonso Baño, una excelente descripción del hombre que precisamente por ser lo que era o lo que no era encarnaba el ser normal o las aspiraciones normales de un pueblo permanentemente hostigado por los salvadores y por los verdugos de siempre:

«Afirmaba que la sociedad española, tan varia y mezclada, no podía asentarse en ningún extremismo, y que a fin de cuentas, la clase social predominante en España era la clase políticamente neutra. Posiblemente encarnaba el espíritu republicano español en mayor medida que Azaña. Desde luego más profundamente que todos los hombres que dirigieron la II República. No poseía la cultura de Alcalá-Zamora, ni la arrogancia de Lerroux, ni el arrebato genial de Prieto, ni la prestancia física de Besteiro, ni, por supuesto, la encendida elocuencia de Azaña. No le seguían las clases obreras como a Largo Caballero, porque no era hombre popular entre las masas. Tampoco era considerado por las clases intelectuales del país porque no procedía de su seno. No era un pensador, ni un escritor, ni un profesor, ni tan siquiera un periodista. No era, desde luego, el hombre brillante, efusivo, con golpes geniales, tan prodigado en los países meridionales y, desde luego, difícilmente podía despertar el entusiasmo de las multitudes quien les hablaba sin pasión, sin gritos y sin frases. Pero, sin embargo, era el político de la clase media española, el político que mayor confianza inspiraba en esas zonas medias del país, oscilantes y neutras, pero imprescindibles en toda obra de intención renovadora. Martínez Barrio tenía de su pueblo el sentido realista y a su vez, en su fuero interno, la sociedad española se sentía reflejada en él».

Era honrado sin estridencias, honesto sin pretensiones; vivía modestamente. Jamás fue salpicado por escándalo alguno. No tuvo hijos. Tenía amigos en todas partes, en la derecha y en la izquierda. Sólo tuvo un enemigo: Franco, que lo odiaba porque era el espejo que le devolvía su imagen adornada con los peores defectos: ambición, incapacidad de experimentar sentimientos nobles, cálculo para el medro personal, hipocresía, esterilidad intelectual, intolerancia, indiferencia ante la ruina del país.

Martínez Barrio quería evitar a toda costa la guerra que, beneficiando a quien beneficiase, perjudicaría a la inmensa mayoría del pueblo, ganase quien ganase. «Cualquiera que fuese el resultado sería una catástrofe para el país». La única condición que le puso Azaña para formar gobierno fue que excluyese, por la derecha, a la CEDA, y por la izquierda a los comunistas.

Azaña y Martínez Barrio intentaron durante toda la noche parar la guerra inminente. Para la historia queda el papel desempeñado por el máximo exponente de las virtudes masónicas en aquel momento. De todas las instituciones públicas existentes en aquella hora, sólo la República, representada por Azaña, y la Masonería, encarnada por Martínez Barrio, estuvieron decididamente por la Paz, con acciones concretas y con planteamientos tan aceptables como viables.

Fue posible evitar la guerra. Martínez Barrio, educado en la Masonería a templar su carácter, a observar los fenómenos y a buscar la proporción justa de las reacciones, observaba que siendo grave la situación, no lo era hasta el extremo de responder con medidas desproporcionadas. Y era una medida desproporcionada alentar el asalto de los cuarteles por los revolucionarios. “Su razonamiento era: convencer al Ejército de que no se sublevara, con lo que la agitación de las masas obreras quedaría calmada, y ofrecía al mismo tiempo al Ejército poner en práctica una política de prestigio y respeto para las instituciones armadas con represalias para las organizaciones obreras que no lo entendieran así”. Consigue imponer la legalidad en Málaga. En Santander no se subleva el coronel José Pérez García-Argüelles, preparado para ello. En Granada, el general Miguel Campins Aura pagará con su vida el haberse mantenido fiel a la República. lo mismo ocurre en Alicante, aunque con distinto signo: el general José García-Aldave, conjurado con la rebelión, se pasa a las órdenes de Martínez Barrio, lo que no le libraría de ser fusilado por los rojos.

Antonio Alonso Baño resume aquella larga noche: «Las gestiones de Martínez Barrio, cortando la sublevación, evitando que se extendiera, tuvieron influencia en toda España. Su Gobierno, de derecho, duró tres horas. De hecho, doce. Pero su repercusión y alcance se mantuvieron 24 horas. Suficiente para que el golpe militar quedase desarticulado. De los ocho generales-jefes o capitanes generales de las Regiones Militares, solamente uno se sumó al alzamiento. Quizá esa fue la razón por la que Franco lo odió tanto. Más de setenta años después de liquidada la II República, con justicia llamada de los masones pues fueron casi los únicos que quisieron preservarla para la paz de todos los españoles, los restos de don Diego Martínez Barrio regresaron a la tierra que lo vio nacer, a su Sevilla añorada. No recibió el homenaje que merece porque, para desgracia de todos, ya no hay hombres y mujeres con memoria histórica, con generosidad y con la mente preparada para albergar grandes sueños de justicia y de verdadera libertad.

ELISEO BAYO (Extractos de un libro inédito)

Deja una respuesta